數據只有流動起來,被使用時才能體現價值。在共享開放時代,數據共享讓數據價值得以最大化釋放。

我們在追逐數據價值的同時,要保障數據環境下的數據安全,這也是數據價值釋放的根基和前提。那么,關注數據安全實際上在關注三個問題:數據如何被使用?誰對數據持有保護責任?數據是否得到了足夠的安全保護?

解決完上述三個問題,需要再往前走一步,在開啟數據安全治理的實踐中解決掉數據在使用過程中通常會遇到的四大風險源:

使用風險1——數據資產與數據在哪里,有多少?

使用風險2——數據開放共享時如何去除隱私化?

使用風險3——共享交換過程數據泄密如何回溯定位?

使用風險4——數據主管權是我們在掌控嗎?比如數據上云之后,云服務商對數據掌控的界限在哪里?

解決上述問題,不能止步于使用某些技術手段的空談,而是要能基于人員、制度、產品、流程設計、工具等進行實踐落地。

今天,安華金和方案總監宣淦淼帶來《共享開放時代——大數據安全治理體系實踐

》的主題演講,結合過往積累的項目經驗, 直抵數據安全保障核心需求,談大數據安全治理實踐。

實踐之初,要對接下來的一系列動作有個整體把控,因此需要建立數據安全治理總體保障思路:即組織建立→能力評估→制度設計→治理技術這4個遞進的過程中貫穿數據的采集、存儲、傳輸、處理/使用、交換、銷毀這六個環節。

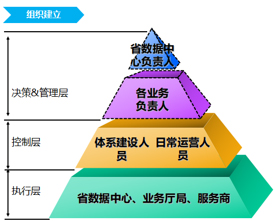

首先,建立層次分明的安全組織。

這個組織既要有能夠全局把握數據安全風險,明確數據安全職能范圍,并制定數據安全管理策略方向的決策層;又要有能夠根據安全策略方向制定詳細數據安全制度流程體系、人員能力培養體系、產品體系并負責落地實踐和日常數據安全運營的控制層;還要有根據實際要求落地執行的執行層。

安全組織的層次劃分

第二,運用模型進行能力評估。

運用覆蓋數據全生命周期32個安全域的數據安全能力成熟度模型,幫助數據組織構建數據安全管理框架、評估組織的數據安全能力水準、衡量數據安全能力提升的進展、建立自己的數據安全能力提升路線。

第三,基于業務流程全生命周期進行制度設計。

基于法律法規、國家/行業標準等合規要求,進行組織制度規范體系的建立。該體系包含數據安全管控的總體規范,覆蓋采集管控、傳輸管控、存儲管控、處理管控、共享管控、銷毀管控等數據生命周期六大流程。

第四,有技術工具支撐的治理技術落地。

治理技術運用覆蓋全生命周期的技術工具,實現安全狀況摸底、數據流動管控、數據治理稽核的落地目標。

安全狀況摸底如何開展呢?第一步,對數據資產進行風險掃描,找出數據平臺自身的安全問題,提出修復建議,進行安全加固。第二步,運用數據資產梳理工具進行資產底賬的梳理和數據的分級分類,找出敏感數據,進行重點防護。

數據流動管控覆蓋數據存儲、傳輸、處理/使用等環節的安全。數據存儲環節做到內外兼顧:使用數據加密技術做好底線防守,防止數據存儲介質丟失、DBA權限泄露、乃至拖庫等帶來的數據泄密風險;對外要使用數據庫防火墻技術阻止覬覦數據庫的黑客攻擊;對內則使用數據運維管控工具做好訪問控制和審批管理,拿回數據主管權;數據傳輸環節,利用數據水印技術實現數據庫數據外發的溯源,保障數據外發過程的安全;數據處理/使用環節,無論是動態場景還是靜態場景都可以使用數據脫敏技術對數據去隱私化脫敏處理,保障數據在開發、測試、分析等場景下的數據安全。

數據稽核則可以利用數據庫審計產品和數據態勢感知做好數據的安全稽核與風險預警,

以此保障數據安全治理的策略和規范被有效執行和落地,保障能夠快速發現潛在的風險和行為,實現全流程的數據安全治理閉環。

數據態勢感知——全生命周期感知